Вспоминаем имена юбиляров 2025 года в области литературы.

2 апреля – 220 лет

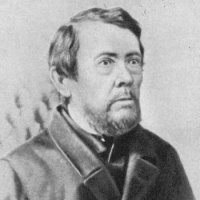

2 апреля – 220 лет со дня рождения (1805-1875)

Ханса Кристиана Андерсена, датского писателя, автора всемирно известных сказок для детей и взрослых.

Литературный талант Ханса Кристиана Андерсена изначально проявился в поэзии. Он писал стихи о любви к родному краю, к Родине, на библейские темы. Известность ему принес написанный в 1829 году мистический рассказ «Пешее путешествие от канала Холмен к восточной оконечности Амагера».

За творческую жизнь Андерсен создал более 3300 произведений, которые были переведены на 125 языков мира. Он написал множество пьес, 6 повестей и романов, самыми известными среди них стали «Всего лишь скрипач», «Импровизатор». Публикация «Импровизатора» в 1835 году создала ему репутацию писателя с мировым именем. Сам Андерсен считал себя автором для взрослого читателя, а сказки ценил мало, но именно они принесли ему мировую славу.

Сколько сказок написал Андерсен? В его наследии насчитывают от 156 до 170 сказок. Это и переработанные истории, услышанные в детстве, и созданные автором произведения. Какие сказки написал Ганс Христиан Андерсен? Из десятков созданных коротких историй детям всего мира известны сказки: «Гадкий утенок», «Дюймовочка», «Принцесса на горошине», «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Огниво», «Свинопас».

Андерсен писал сказки легко и быстро, затрачивая на каждую не более одной ночи, редко – пару дней. Он мог сочинить фантазию на любую тему, о любом предмете. В своих историях он наделял обычные вещи необычной судьбой и приключениями, вдыхал в них жизнь.

Издание Britannica отмечает такую особенность сказок Андерсена: он не боялся вводить в них чувства и мысли, находящиеся за пределами детского понимания, но при этом оставался в контакте с точкой зрения ребенка. В своих сказках, по замечанию издания Encyclopedia, автор отразил глубокое понимание основных вопросов человеческого существования, но о серьезных и глубоких вещах он писал простым языком, с юмором и сочувствием.

Многие сказки Андерсена имеют сложный и печальный сюжет. Почти во всех историях героев приносят в жертву или они сами жертвуют собой. Более чем полсотни сказок заканчиваются гибелью главного героя, в чем сказался тип личности писателя, его одиночество и фобии.

С 1845 года переводы сказок Андерсена привлекли иностранных читателей. Britannica пишет, что его сказки – наиболее часто переводимые произведения во всей истории литературы. Издание Biography отмечает, что в Англии его рассказы стали англоязычной классикой, творчество автора высоко ценил Чарльз Диккенс, с которым они подружились.

2 апреля – 185 лет

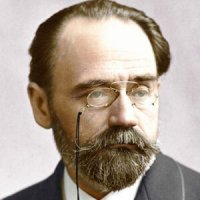

2 апреля – 185 лет со дня рождения (1840-1902)

Эмиля Золя, французского писателя, драматурга и публициста.

С 1862 года работал в издательстве «Ашет». Спустя 4 года Золя принял решение начать писать самому и сделать эту деятельность источником заработка. Начальные писательские шаги начались с журналистики. Дебютный сборник рассказов заявил о себе в 1864 году под названием «Сказки Нинон». Известность писателя была не за горами – через год Франция увидела опубликованный первый роман – «Исповедь Клода», ставший реальной биографией писателя. Он сделал Золя популярным.

Делом жизни стало написание 20-томного романа «Ругон-Маккары», где рассказывается об одной семье во времена Наполеона 3 и второй Французской империи. Эмиль рассчитывал издать 10 томов романа, но в конечном результате произведение состоит из 20 томов, самыми успешными из которых стали «Западня» и «Жерминаль», посвященные классу рабочих людей.

Еще один роман, имевший успех у читателей – «Дамское счастье», полностью отображающий идеологию того времени, когда коммерческие отношения все активнее развиваются, где желание клиента закон, а права продавца не имеют значения. Действия книги развиваются в магазине под названием «Дамское счастье», а главные герои, как и в большинстве романов писателя, – бедные из глубокой провинции, уверенно идущие к успеху.

В романах писателя раскрывается психологический настрой мелкой буржуазии, ищущей правду в жизни, но все попытки бесполезны и терпят неудачи. Так стало с революционером из произведения «Деньги», с которым читатели познакомились в 1891 году.

Роман «Нана» получил популярность не только во Франции. В России он был напечатан в трех изданиях, но текст произведения был неполным. Объяснялось это запретом царской цензуры. Героиней повествования стала девушка Анна Купо, прототипом которой стала знакомая писателю куртизанка Бланш Д’Антиньи.

Основная задумка цикла «Ругон-Маккары» – семейная сага, сменяющаяся поколениями, периодически с возникающими новыми персонажами. Идея заключается в том, что от наследственности, обычаев и привычек семьи невозможно избавиться.

3 апреля – 105 лет

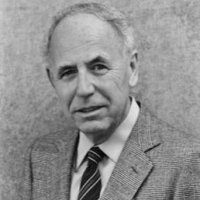

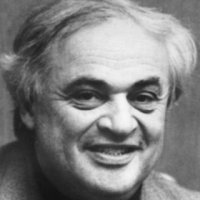

3 апреля – 105 лет со дня рождения (1920-1994)

Юрия Нагибина, советского и российского писателя, журналиста, сценариста и автора мемуаров.

В 1938 году Нагибин поступил в Московский государственный медицинский университет, но бросил его ради учебы на сценариста во ВГИКе. Свой первый рассказ он написал в 1940 году и вскоре стал членом Союза писателей СССР.

Вторая мировая война положила конец его образованию. В 1942 году он вступил в Красную Армию. После серьезной контузии он вернулся на фронт в качестве военного корреспондента и в 1943 году опубликовал свой первый сборник рассказов.

После войны к литературной деятельности Нагибин вернулся только в 1950-х годах. Он опубликовал рассказы «Трубка» (1953), «Зимний дуб» (1955) и сборники «Ранней весной» (1961) и «Чистые пруды» (1965). Нагибин стал одним из самых популярных прозаиков тех лет.

Работал в малой форме (рассказы, изредка повести), писал киносценарии, по которым снято более 40 фильмов. Член редколлегии журналов «Знамя» (1955-1965), «Наш современник» (1966-1981). Член правления СП РСФСР с 1975, правления СП СССР с 1981.

В 1980-х годах Юрий Нагибин разработал сценарии для фильмов «Гардемарины, вперед!» и «Виват, Гардемарины!».

4 апреля – 115 лет

4 апреля – 115 лет со дня рождения (1910-1967)

Юрия Германа, русского советского писателя.

В «Курской правде» был напечатан его первый рассказ, затем – очерки, фельетоны и «всякая газетная мелочь». Автору было 16 лет. В юности жил в городе Дмитрове, руководил драматическим кружком. Здесь написал свой первый роман «Рафаэль из парикмахерской», позже изданный в Москве.

Чувствуя необходимость профессионального образования, едет в Ленинград и поступает в техникум сценических искусств, выпускавший руководителей самодеятельности. Но ему не понравилась программа: учили танцам, технике речи, фехтованию. Ушел, начал работать на металлическом заводе чернорабочим, на досуге писал, печатался в журнале «Юный пролетарий», затем работал в редакции газеты бумажной фабрики.

В 1931 вышел роман «Вступление», положительно оцененный М. Горьким. Затем появился роман «Бедный Генрих» (1934). Став профессиональным писателем, все свое время отдавал литературному творчеству. В 1934-1936 пишет роман «Наши знакомые», затем – повести «Лапшин» и «Алексей Жмакин» (1937-1938), переработанные впоследствии в роман «Один год» (1960). Во время Великой Отечественной войны служил на Северном флоте военным корреспондентом ТАСС и Совинформбюро, много публиковался в газетах. В послевоенные годы пишет киносценарии «Пирогов», «Дело Румянцева», «Белинский», «Дорогой мой человек». Работал над романом «Россия молодая», вышедшим в 1952. В 1956 вышел роман «Подполковник медицинской службы», в 1957 – «Дело, которому ты служишь».

Основные произведения 60-х гг. – роман-трилогия «Дело, которому ты служишь» (1957), «Дорогой мой человек» (1961), «Я отвечаю за все» (1964) – посвящено духовному формированию нашего современника, человека высокой идейности и гражданской активности. Постоянный интерес к актуальным проблемам современности, стремление через бытовые подробности раскрыть значительное в повседневном его проявлении, мастерство сюжетного построения – особенности дарования Ю. Германа. Его книги переведены на многие иностранные языки.

5 апреля – 105 лет

5 апреля – 105 лет со дня рождения (1920-2004)

Артура Хейли, канадского прозаика британского происхождения.

Артур хорошо учился, любил читать, а также писал заметки для местной газеты. Но вскоре у родителей не осталось средств для оплаты обучения и Артуру пришлось бросить школу. На протяжении трех лет он брался за любую работу, чтобы получить возможность окончить курсы машинописи и стенографии, которые позже ему пригодились.

В 1939 году Хейли записался в Королевские ВВС. Со временем он получил звание офицера, прошел специальную подготовку и стал летчиком. В 1945 году он окончил литературные курсы и стал редактором журнала Air Clues, но затем переехал в Канаду.

В 1955 году Артур Хейли написал пьесу «Взлетная полоса 08», которая стала основой для телеспектакля, снятого канадской корпорацией CBC, а также фильма «Час ноль». Через четыре года он опубликовал дебютную книгу «Окончательный диагноз», которая привлекла внимание читателей к творчеству начинающего автора. Позже библиография писателя пополнилась следующими произведениями: «Клиника: анатомия жизни», «Вечерние новости», «Сильнодействующее лекарство», «Перегрузка», «В высших сферах», «На грани катастрофы» и др.

Артур Хейли – автор детективов, психологических триллеров и производственных романов, многие из которых стали бестселлерами и были экранизированы.

Работая над книгами, Хейли затрагивал социально значимые вопросы, пытался найти на них ответы. Главными героями его произведений становились обычные люди, застигнутые врасплох непредвиденными обстоятельствами.

В 1997 году он опубликовал роман «Детектив», который стал последним.

7 апреля – 255 лет

7 апреля – 255 лет со дня рождения (1770-1850)

Уильяма Вордсворда, английского поэта.

Вместе с С. Т. Колриджем и Р. Саути Вордсворт относится к группе поэтов-романтиков, составлявших «озёрную школу». На Вордсворта, как и на его друга и единомышленника Колриджа, большое влияние оказала Французская революция, затем он разочаровался в её идеалах и стал искать утешение в сельской жизни, вдали от городов, воплощавших для него все беды цивилизации. Поселившись вдали от городского шума, он созерцает природу и пишет стихи.

Начиная с 1795 года, Вордсворт написал свои самые лучшие стихи, а также большие поэмы. Темой его стихов была внутренняя, невидимая глазу жизнь природы, он замечал даже самые простые явления и описывал их как проявление высшей красоты. Простая деревенская жизнь и простой «естественный человек» стали предметом его поэтических произведений. «Любовь к природе, – писал Вордсворт, – учит нас любить Человека». При жизни вышли два полных собрания сочинений поэта.

Уильям Вордсворт основал новую поэтическую школу, которая получила название «озерной школы». Её характерная черта – созерцание и мечтательность. Хотя в этой школе не было больших талантов, она оказала большое влияние на всю более позднюю поэзию Англии.

Центральное произведение его творчества, поэма «Прелюдия, или Становление сознания поэта», известно, как лучшая английская «биография души» романтического художника. Начиная со второй половины XIX в., отсылки к «Прелюдии» использовали практически все англоязычные писатели и поэты, работавшие в жанре автобиографии. Поэма разбиралась на цитаты не одним поколением читателей.

Творчество Уильям Вордсворт занимает видное место в истории английской литературы. В Англии первую половину XIX в. называют «эпохой Вордсворта».

8 апреля – 230 лет

8 апреля – 230 лет со дня рождения (1795-1872)

Владимира Раевского, поэта, публициста, декабриста.

Образование получил в Московском университетском пансионе и во 2-м кадетском корпусе в Петербурге, где подружился с будущим декабристом Г. С. Батеньковым (1793-1863). Участник Отечественной войны 1812. Член «Союза благоденствия» и Южного общества декабристов, один из основателей их Кишинёвской управы. В 1822 был арестован в Кишинёве по обвинению в революционной агитации среди солдат и юнкеров.

До ареста Раевским написаны публицистические произведения «О рабстве крестьян и необходимости скорого преобразования в России» и «О солдате», где автор более решительно, чем другие декабристы, осуждал крепостное право. После пребывания в крепости, в 1827 был отправлен на поселение в Сибирь, где находился до конца жизни.

Наиболее значительные художественные произведения Раевского были написаны до ареста и в 1822 в Тираспольской крепости: «Послание Г. С. Батенькову», сатира «Смеюсь и плачу», «Сатира на нравы», «Певец в темнице», «Друзьям в Кишинёв» и другие.

В обращении к А. С. Пушкину, с которым он подружился в Кишинёве, выражено эстетическое кредо: «Оставь другим певцам любовь. Любовь ли петь, где брызжет кровь...». Раевскому адресованы стихи Пушкина: «Не тем горжусь я, мой певец...», «Ты прав, мой друг...»

10 апреля – 130 лет

10 апреля – 130 лет со дня рождения (1895-1977)

Всеволода Рождественского, русского и советского поэта, переводчика, журналиста и военного корреспондента.

Первые произведения Рождественский опубликовал в гимназическом журнале «Ученик», а дебютный сборник стихов в 1914 году был издан на средства одноклассников без ведома автора. Позже он печатался в «Рудине», «Арионе», «Ковше» и других изданиях.

В 1918 году Максим Горький привлек Всеволода Рождественского к работе в издательстве «Всемирная литература», где переводили произведения западноевропейских авторов. Этим делом поэт будет заниматься до конца жизни, проявляя особый интерес к французской литературе. Переводы публиковались в составе поэтических сборников Рождественского, который в последние годы подготовил книгу избранных переводов «Средоточие времен». Она увидела свет уже после смерти автора.

В период 1920-1924 годов Рождественский был секретарем Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов. В конце 1924 года он демобилизовался и принял решение вернуться в университет. В то же время он посещал Государственный институт истории искусств. Вплоть до начала 1930-х годов поэт много путешествовал. Он ездил по стране в составе литературных бригад, посещая самые масштабные стройки Первой пятилетки, что получило отражение в его творчестве.

В 1920 году литератора приняли во второй «Цех поэтов». Год спустя он выпустил сборники «Лето» и «Золотое веретено». В них было ощутимо влияние акмеизма, «экзотическую» линию которого тогда активно развивал поэт, обращаясь к творчеству Николая Гумилева. В стихах того периода есть и корсары с пиратами, путешествия, и в то же время пейзажная лирика, воспевание мирных радостей сельской жизни и безмятежной любви.

С первых дней Великой Отечественной войны Рождественский находился среди народных ополченцев. В качестве корреспондента он трудился в нескольких газетах, в том числе «Ленинградская правда». Принимал участие в прорыве блокады осажденного фашистами города.

Помимо переводов и стихов, Рождественский также является автором ряда оперных либретто, нескольких песен и двух книг мемуаров – «Страницы жизни» (1962) и «Шкатулка памяти» (1972). Он являлся членом редколлегии журналов «Звезда» и «Нева».

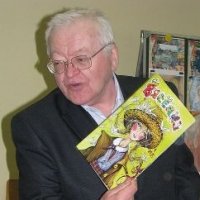

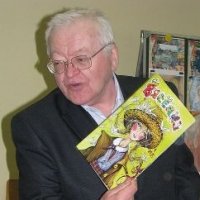

16 апреля – 90 лет

16 апреля – 90 лет со дня рождения (1935-2021)

Анатолия Клышко, белорусского советского прозаика, журналиста, критика, переводчика, педагога. Заслуженный работник культуры Республики Беларусь (1994). Член Союза писателей СССР (1960). Автор белорусского букваря (1969, 40 изданий).

Анатолий Клышко публиковаться начал в 1950 г. (стихотворение в новогрудской газете «Звязда»), часто выступал как автор критических статей о произведениях писателей.

Но прежде всего мы знаем Анатолия Клышко как создателя БУКВАРЯ.

Знаменитый «Буквар» А. Клышко был создан в 1969 г. с учётом последних достижений психологико-педагогической науки того времени и пережил 23 издания. А в 1977 г. со вкусом оформленный учебник (художник С. Ковалёв) получил золотую медаль на Международной выставке в Лейпциге как самая красивая книга. Издание занимает почётное место в одном из залов Музея белорусского книгопечатания.

Кроме того, А. Клышко – составитель прописей для 1-го класса (18 изданий), книг для младших классов («Чабарок», «Верасок» и др.). По его учебникам для белорусских, русских школ обучается уже не одно поколение детей. Многие из этих изданий – победители конкурсов «Искусство книги». Так, иллюстрированный словарь по белорусскому языку «Чую, бачу, гавару» получил Диплом «За лучшее издание 2003 года» Республиканского конкурса «Искусство книги» и специальный диплом жюри I Международного конкурса «Искусство книги» стран СНГ (2004).

Не менее ценной является книга Анатолия Клышко «Францыск Скарына, альбо Як да нас прыйшла кніга», которая также неоднократно переиздавалась в разном оформлении (1983, 1995, 2009, 2016).

Отдельно стоит отметить плодотворную деятельность Анатолия Константиновича в качестве переводчика, который перевёл на белорусский язык книгу сказок «Шильдбюргеры» и «Новый Завет».

За свои заслуги А. Клышко получил медаль Франциска Скорины и другие награды.

14 апреля – 280 лет

14 апреля – 280 лет со дня рождения (1745-1792)

Дениса Фонвизина, русского писателя, одного из наиболее значимых драматургов екатерининской эпохи, прозаика, поэта, переводчика и публициста.

На службу в Коллегию иностранных дел в качестве переводчика Дениса Фонвизина взяли осенью 1762-го. Одновременно с этим молодого человека приставили к кабинет-министру Екатерины II и литератору Ивану Елагину. Зимой 1764-го уроженец Москвы стал одним из секретарей Елагина.

А через 5 лет на суд читателей была представлена сатирическая комедия под названием «Бригадир». Она вызвала общественный резонанс, и, хотя книги автора, как и биография, еще не были известны широкой публике, его вызвали в Петергоф. Фонвизин лично зачитывал пьесу императрице Екатерине II. «Бригадир» возымел небывалый успех, по нему создавали постановки, которые долго не сходили со сцены.

После этого были и другие чтения, которые помогли Денису Фонвизину сблизиться с воспитателем Павла I – графом Никитой Паниным, а с 1769-го переводчик стал у него служить. При этом он продолжал развивать свое творчество и много работал. В 1777-м автор отправился за границу и следующие 1,5 года жил во Франции. В 1779-м, вернувшись в Россию, драматург получил должность советника канцелярии при секретной экспедиции и одновременно занялся переводом книги «Та-Гио».

В 1778-м Денис Фонвизин начал работу над пьесой «Недоросль» и закончил ее написание в 1782-м. В XVIII веке словом «недоросль» называли молодых людей дворянского происхождения, не имеющих образования. Их не брали на службу и не выдавали документ, который бы разрешал вступление в брак. Главными персонажами стали боярыня-крепостница, госпожа Простакова, и ее сын Митрофанушка. Работа Дениса Фонвизина полюбилась читателям из-за запоминающихся ярких образов отрицательных героев, тонкого юмора, живости диалогов, которые сегодня используются как афоризмы.

На начало 1783-го пришелся выход трактата «Рассуждение о непременных государственных законах», признанного одним из лучших в русской публицистике. Он предназначался для будущего императора Павла Петровича. В том же году Фонвизин решил отправиться в путешествие по Европе, однако через 2 года у него случился первый апоплексический удар. Впоследствии Денис Иванович вернулся на родину. Несмотря на паралич, он до конца дней занимался любимым делом. Но его труды встретили резкое неодобрение со стороны Екатерины II, которая запретила литератору издавать собрание сочинений.

Кроме того, Денис Фонвизин готовил к выходу статьи для собственного журнала «Друг честных людей, или Стародум», однако императрица тоже не дала изданию выйти в свет. Также библиография мастера пера пополнилась несколькими произведениями, среди которых «Разговор у княгини Халдиной», комедия «Выбор гувернера» и недописанная автобиография «Чистосердечное признание».

18 апреля – 95 лет

18 апреля – 95 лет со дня рождения (1930-1989)

Натана Эйдельмана, писателя, историка, литературоведа.

Одним из главных направлений научной деятельности Эйдельмана была история движения декабристов. Наиболее известная книга Эйдельмана «Лунин» (М., 1970) вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Декабристам были посвящены также книги Эйдельмана «Апостол Сергей. Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле» (М., 1982) и «Первый декабрист» (М., 1990, о В. Ф. Раевском). Эйдельмана интересовали проблемы взаимодействия истории и литературы в России, поиски прототипов героев литературных произведений: «Пушкин и декабристы» (М., 1979), «Обреченный отряд» (М., 1987).

Работам Эйдельмана свойственно особое внимание к нравственной тематике. Его герои – А. Герцен, С. Муравьев-Апостол, С. Лунин – посвятили себя борьбе за свободу России, многие их мысли были актуальны в условиях советской действительности, что Эйдельман прекрасно умел подчеркивать. Этому способствовали особая увлекательная манера письма Эйдельмана, как бы вводившая читателя в атмосферу научного поиска, хороший литературный язык. Кроме того, Эйдельман обращался ко многим загадочным эпизодам российской истории.

Эйдельман участвовал в подготовке издания памятников русской вольной печати. Опубликовал большое количество статей в научных изданиях и популярных газетах и журналах. В конце 1989 г. работал в Институте истории Советского Союза АН СССР. Написал также книги: «Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России 18-19 вв. и Вольная печать» (М., 1973), «Герценовский “Колокол”» (М., 1963), «Прекрасен наш союз» (М., 1980), «Александр Радищев. Рассказ о жизни-подвиге русского революционного мыслителя» (М., 1983), «Революция сверху в России» (М., 1989), «Из потаенной истории 18-19 вв.» (М., 1993).

23 апреля – 190 лет

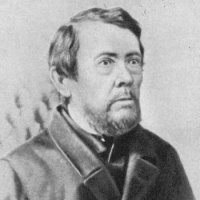

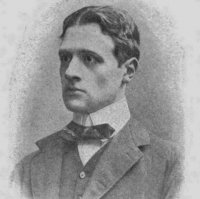

23 апреля – 190 лет со дня рождения (1835-1863)

Николая Помяловского, русского писателя, прозаика, автора реалистических повестей.

В 1851 поступил в духовную семинарию. В старших классах становится одним из редакторов рукописного «Семинарского листка», куда поместил свой рассказ «Махилов» и статью. В 1857 окончил семинарию. Тогда же написал несколько статей и очерков, связанных с педагогическими вопросами. Очерк «Вукол» был напечатан в «Журнале для воспитания». Так Помяловский вступил на литературное поприще, окончательно оставив мысль о духовной карьере.

Журнал «Современник» помог Помяловскому сформировать свои взгляды и идеалы. «Я ваш воспитанник, – напишет он Чернышевскому, – я, читая «Современник», установил свое миросозерцание». С 1860 начал преподавать в воскресной школе в рабочем районе Петербурга, обнаружив незаурядный педагогический талант.

В 1861 в «Современнике» напечатал свои повести «Мещанское счастье», а затем «Молотов», сделавшие его известным. Становится сотрудником «Современника», сближается с Некрасовым и Чернышевским, приобретает знакомства среди литераторов и в радикальных кругах русского общества.

В 1862-1863 пишет и печатает свое наиболее известное произведение – «Очерки бурсы»; задумывает большой роман «Брат и сестра». Но наступает политическая реакция: были закрыты воскресные школы, приостановлено издание «Современника», арестован Чернышевский. Эти события потрясают его, и все же он продолжает писать: продолжает работу над «Очерками бурсы», заканчивает несколько глав романа «Брат и сестра», задумывает новый роман «Каникулы, или Гражданский брак».

29 апреля – 220 лет

29 апреля – 220 лет со дня рождения (1805-1882)

Огюста Барбье, французского поэта.

Анри-Огюст Барбье – французский поэт, драматург, принадлежавший к романтической школе.

Учился в лицее Генри-IV и некоторое время изучал право. Однако никогда не работал юристом, сразу после учёбы занявшись литературной деятельностью. Вместе с Альфонсом Руайе дебютировал в 1830 году романом «Плохие парни». Обладая достаточными материальными средствами, жил в Париже вполне независимо, не занимая никакой должности государственной или общественной.

После Июльской революции в «Revue de Paris» стали появляться стихотворения Барбье, скоро доставившие ему известность. Стихотворения на тему революции, написанные по образцу ямбов Андре Шенье, были собраны Барбье в дебютный сборник «Ямбы» (1831), пользовавшийся огромным успехом не только в революционно настроенных кругах французской интеллигенции, но и за пределами Франции, в частности в России.

Последовавшие за «Ямбами» сборники стихотворений «Сильвы» (1864), «Сатиры» (1868), «Героические рифмы», а также драматические этюды, проза, переводы из Шекспира, Кольриджа и др. не прибавили ничего к славе, которую Барбье завоевал своими первыми стихами.

Соавтор либретто опер Г. Берлиоза «Бенвенуто Челлини» (1838). С 1869 года – член Французской академии. Поэзию Барбье ценили Лермонтов и особенно поэты-петрашевцы.

29 апреля – 150 лет

29 апреля – 150 лет со дня рождения (1875-1950)

Рафаэля Сабатини, английского и итальянского писателя, прославившегося своими увлекательными историко-приключенческими романами, среди которых особое место занимают произведения о капитане Бладе.

В 1892 году Рафаэль прибыл в Ливерпуль, где несколько лет работал переводчиком. Однако его истинным призванием стала литература. Уже в середине 1890-х годов он начал писать, а к 1899 году его рассказы заинтересовали ведущие английские журналы.

В 1901 году Сабатини заключил контракт на написание романа, хотя до этого не создал ни одного крупного произведения. Его дебютная книга увидела свет в 1904 году, а уже через год, после публикации второго романа, он окончательно оставил коммерческую деятельность, полностью посвятив себя литературному творчеству. С тех пор он ежегодно выпускал по роману или повести, не считая многочисленных рассказов.

В период Первой мировой войны Сабатини принял британское подданство и служил переводчиком в британской разведке. К 1921 году его литературный стаж насчитывал уже 25 лет, но именно тогда к писателю пришел настоящий успех.

Роман «Скарамуш», повествующий о событиях Великой Французской революции, стал бестселлером сначала в Англии, а затем и в США. Еще большей популярности достиг его роман «Одиссея капитана Блада», который принес автору мировую известность. К середине 1920-х годов Сабатини стал одним из самых успешных и обеспеченных писателей своего времени.

Однако с годами здоровье писателя начало ухудшаться, особенно в период Второй мировой войны. Темпы его работы замедлились, но он продолжал писать. Его последний роман, «Игрок», был опубликован в 1949 году, а завершающая книга вышла в 1950 году.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

скачать dle 10.4фильмы бесплатно  2 апреля – 220 лет со дня рождения (1805-1875) Ханса Кристиана Андерсена, датского писателя, автора всемирно известных сказок для детей и взрослых.

2 апреля – 220 лет со дня рождения (1805-1875) Ханса Кристиана Андерсена, датского писателя, автора всемирно известных сказок для детей и взрослых. 2 апреля – 185 лет со дня рождения (1840-1902) Эмиля Золя, французского писателя, драматурга и публициста.

2 апреля – 185 лет со дня рождения (1840-1902) Эмиля Золя, французского писателя, драматурга и публициста. 3 апреля – 105 лет со дня рождения (1920-1994) Юрия Нагибина, советского и российского писателя, журналиста, сценариста и автора мемуаров.

3 апреля – 105 лет со дня рождения (1920-1994) Юрия Нагибина, советского и российского писателя, журналиста, сценариста и автора мемуаров. 4 апреля – 115 лет со дня рождения (1910-1967) Юрия Германа, русского советского писателя.

4 апреля – 115 лет со дня рождения (1910-1967) Юрия Германа, русского советского писателя. 5 апреля – 105 лет со дня рождения (1920-2004) Артура Хейли, канадского прозаика британского происхождения.

5 апреля – 105 лет со дня рождения (1920-2004) Артура Хейли, канадского прозаика британского происхождения. 7 апреля – 255 лет со дня рождения (1770-1850) Уильяма Вордсворда, английского поэта.

7 апреля – 255 лет со дня рождения (1770-1850) Уильяма Вордсворда, английского поэта. 8 апреля – 230 лет со дня рождения (1795-1872) Владимира Раевского, поэта, публициста, декабриста.

8 апреля – 230 лет со дня рождения (1795-1872) Владимира Раевского, поэта, публициста, декабриста. 10 апреля – 130 лет со дня рождения (1895-1977) Всеволода Рождественского, русского и советского поэта, переводчика, журналиста и военного корреспондента.

10 апреля – 130 лет со дня рождения (1895-1977) Всеволода Рождественского, русского и советского поэта, переводчика, журналиста и военного корреспондента. 16 апреля – 90 лет со дня рождения (1935-2021) Анатолия Клышко, белорусского советского прозаика, журналиста, критика, переводчика, педагога. Заслуженный работник культуры Республики Беларусь (1994). Член Союза писателей СССР (1960). Автор белорусского букваря (1969, 40 изданий).

16 апреля – 90 лет со дня рождения (1935-2021) Анатолия Клышко, белорусского советского прозаика, журналиста, критика, переводчика, педагога. Заслуженный работник культуры Республики Беларусь (1994). Член Союза писателей СССР (1960). Автор белорусского букваря (1969, 40 изданий). 14 апреля – 280 лет со дня рождения (1745-1792) Дениса Фонвизина, русского писателя, одного из наиболее значимых драматургов екатерининской эпохи, прозаика, поэта, переводчика и публициста.

14 апреля – 280 лет со дня рождения (1745-1792) Дениса Фонвизина, русского писателя, одного из наиболее значимых драматургов екатерининской эпохи, прозаика, поэта, переводчика и публициста. 18 апреля – 95 лет со дня рождения (1930-1989) Натана Эйдельмана, писателя, историка, литературоведа.

18 апреля – 95 лет со дня рождения (1930-1989) Натана Эйдельмана, писателя, историка, литературоведа. 23 апреля – 190 лет со дня рождения (1835-1863) Николая Помяловского, русского писателя, прозаика, автора реалистических повестей.

23 апреля – 190 лет со дня рождения (1835-1863) Николая Помяловского, русского писателя, прозаика, автора реалистических повестей. 29 апреля – 220 лет со дня рождения (1805-1882) Огюста Барбье, французского поэта.

29 апреля – 220 лет со дня рождения (1805-1882) Огюста Барбье, французского поэта.  29 апреля – 150 лет со дня рождения (1875-1950) Рафаэля Сабатини, английского и итальянского писателя, прославившегося своими увлекательными историко-приключенческими романами, среди которых особое место занимают произведения о капитане Бладе.

29 апреля – 150 лет со дня рождения (1875-1950) Рафаэля Сабатини, английского и итальянского писателя, прославившегося своими увлекательными историко-приключенческими романами, среди которых особое место занимают произведения о капитане Бладе.